top of page

検索

Advanced Académie <24> ローピネス

今、ナチュラルワインを 新たな脅威 が襲っている。 亜硫酸添加量が極端に少なく(もしくは無添加)、醸造時の細かいケアに失敗したナチュラルワインの場合、 揮発酸、還元臭、ブレタノミセス、ネズミ臭 といった欠陥的特徴が生じる可能性が高まることは、既に広く知られているだろう。 揮発酸、還元臭、ブレタノミセスは過度に生じれば明らかな欠陥となり、ネズミ臭に至っては僅かな発生でも欠陥扱いとなる。 そして、今回取り上げる欠陥は、 深刻度でいえばネズミ臭と同程度 と考えて差し支えないだろう。 その欠陥の名は、 「ローピネス」 。 実はローピネスそのものは、19世紀中頃から後期にかけて多大なる研究成果を残し、「近代細菌学の父」とも呼ばれるフランスの生化学者、細菌学者である ルイ・パストゥール が言及していることから、 非常に古くからある欠陥 として知られている。

梁 世柱

2022年9月24日

ペロポネソスのダイナミズム <西ギリシャ特集>

ギリシャワインというと、近年、日本でもその存在感がじわりと出てきているのではないだろうか。今から10年ほど前、 サントリーニ島のアシリティコAssyrtiko が国際的に評価されたと同時に、その強烈な個性を印象付けた。 エーゲ海の島、海と空のブルーのコントラストに、くっきりと浮かび上がる真っ白い建物、強風からブドウを守るためにバスケット状に仕立てられたユニークなブドウ畑の風景、火山由来の極端に痩せた土地のテロワールが産み出す強靭な酸味と塩味を帯びた凝縮した果実味。 これらの要素は、視覚的効果を伴いながら、見知らぬ土地の固有品種から造られるワインにとって、少なくとも専門家の注目を集めるのに余りあるインパクトと付加価値を与えた。 それに続いたのが、対照的な 山のワイン、ナウサのクシノマヴロXinomavro だろうか。北イタリアのネッビオーロに特徴が似ているという点が、アピールポイントとなった。(ナウサのレポートは10月にアップデート予定) 世界的ワイン教育プログラムWSET®のLevel 3の教本では、これらに ネメアのアギオルギティコAgiorg

高橋 佳子

2022年9月12日

日本ワインペアリング <6> 小公子

本シリーズの第一回 で書いた通り、文化としてワインが根付いていない日本では、地の食である日本料理と、日本で造られたワインの間に、特別な関係性は極めて生じにくいと言えます。 ペアリングの真髄にとって重要なのは、冷静さであり、素直さです。 本シリーズの第六回となる今回は、西日本側で主に栽培されている 「小公子」 を題材にして、ペアリングの可能性を検証していきます。 小公子は、日本葡萄愛好会の澤 登晴雄氏 が開発した品種ですが、日本だけでなく、中国圏やロシア圏の「 ヤマブドウ 」も含めて ヤマブドウ系品種を複雑に交配 したものと考えられていますが、 詳細は依然不明のまま です。 一般的にはヤマ・ソーヴィニヨンや、ヤマ・ブランと同様にヤマブドウ改良種の範疇に入っていますが、独特の個性を得るに至っています。 そんな小公子の最大の特徴は、 ヴィニフェラ種に非常に近い特性 をもっている点です。 野趣溢れるアロマ、非常に濃い色調、高い糖度、豊かな酸とタンニン、力強い余韻。 非ヴィニフェラ種や、ハイブリッド品種に一般的に見られる特徴とは明らかに反する、非常にヴィニ

梁 世柱

2022年9月10日

日本酒のマメ臭

マメ臭 とは、正式には ネズミ臭 と呼ばれる 欠陥臭 に対する、日本独自の 俗称 だ。 この俗称には、日本人らしい「寛容さ」が現れていて、マメ=豆という、欠陥とは直接的には繋がりにくいイメージの言葉として定着してきた。 海外ではマメ臭に関連した一般的な表現として、 「ネズミの死骸」や「腐った牛乳」 といった強烈な腐敗臭を連想させる言葉が用いられる。 つまり、 肯定的な要素は皆無 であるということだ。 マメ臭は、発酵中もしくは熟成中に、過剰に酸素にさらされたときに起こると考えられている細菌汚染の一種で、現時点での研究では、 乳酸菌 が主因である可能性が高いとされているが、酵母菌のブレタノマイセスとの関連を指摘する研究結果も報告されている。 この乳酸菌が主因という説が間違いないのであれば、実は現在一部の特殊な日本酒に起こっている現象の説明にもなりえるのでは、と筆者は考えている。 過去回帰 のムーヴメントは、何もワインにだけ起こるのではなく、現在日本酒の世界でも大きなうねりとなりつつある。

梁 世柱

2022年9月7日

多雨な日本でのワイン造り

雨のない日が続いた昨年の生育期とは打って変わって、平年よりも雨が降りすぎている今年の北海道・北斗市。今回は日本でのブドウ栽培の大敵、多雨について考えてみます。 ご存じの通りブドウにとって水分の欠乏は、(程度はあるものの)ワインになるブドウにとっては良いことと捉えられています...

SommeTimes特別寄稿

2022年9月1日

考え抜くものたち <長野・千曲川ワインヴァレー特集 第2章>

日本ワインに明るい未来はあるのか。 その問いへの答えを探るには、何をもって「明るい未来」と考えるかを明確にしておく必要がある。 日本ワインが、現在の在り方の延長線上、つまり 日本国内消費量が極端に多い状況で発展していくだけ なのであれば、 その未来は明るい と言えるのかもしれない。 地産地消の流れがますます加速し、まだ産声を上げたばかりの産地にも第二、第三世代が現れれば、文化が徐々に形成され、地域に根付いていく。 日本人らしい丁寧な「モノづくり」を続けている限りは、安泰と言っても基本的には差し支えないだろう。 一方で、 世界の中での立ち位置を基準に考えた場合 、現状のまま日本ワインが「明るい未来」を迎える可能性は、 絶望的に低い 。 そしてその理由は、 ワインそのものの品質や個性では決してない 。 今、突破不可能とすら思えるような サスティナビリティという巨大な壁 が、日本ワイン産業の目前にまで差し迫っていることに気付いている消費者やプロフェッショナルは、非常に少ない。 そう、現在世界中のワイン産地が最重要視していることが、何よりも日本では難しい

梁 世柱

2022年8月31日

日本ワインペアリング <5> 竜眼

本シリーズの第一回 で書いた通り、文化としてワインが根付いていない日本では、地の食である日本料理と、日本で造られたワインの間に、特別な関係性は極めて生じにくいと言えます。 ペアリングの真髄にとって重要なのは、冷静さであり、素直さです。 本シリーズの第五回となる今回は、長野県で主に栽培されている 「竜眼」 を題材にして、ペアリングの可能性を検証していきます。 竜眼はいまだに 謎の多い葡萄品種 で、明治初年に中国から長野県に渡ったという説や、奈良時代にまで遡れるという説もあったり、一時期は甲州の親品種と考えられていたり(現在は遺伝子調査によって否定されました)、中国にある同名の「竜眼(LONGYAN)」と同じはずなのですが、形態学的には異なる部分も非常に多かったり、そもそも中国原産ではなく、カスピ海周辺が起源ではないかと言われていたり、などなど、どうにもすっきりしません。 日本国内での名称も、竜眼、龍眼、善光寺ぶどう、善光寺竜眼、長野竜眼など統一感があるようで無いという微妙な状況です。(善光寺とも関連があるのですが、その話をすると長くなりますので割愛

梁 世柱

2022年8月28日

セミヨンという選択肢

福岡市は今年(2022年)、ボルドー市と姉妹都市を締結して40周年を迎える。 福岡市とボルドー市の交流の歴史は長く、1977年に当時の九州日仏学館館長から両市縁組の話がもち込まれ、その後、九州大学とボルドー大学の姉妹校提携など市民レベルでも交流を重ね、類似箇所が100箇所以...

SommeTimes特別寄稿

2022年8月26日

繋ぐものたち <長野・千曲川ワインヴァレー特集 第1.5章>

「ここがワイン産地として成立しているのか、まだ良く分からない。」 ドメーヌ・ナカジマの 中島豊 さんが語った言葉は、この旅の中でも特に印象に残るものの一つだ。 現在千曲川ワインヴァレーには、 30軒の(醸造所付き)ワイナリー がある。 この数を少ないと思うか、意外と多いと思うのかは人それぞれだが、少なくとも「ワイン産地」と呼ぶには、世界各地の実情を鑑みる限り、 数だけなら十分 と言えるだろう。 一つの原産地呼称制度内に、一つのワイナリーしか存在していないケースは多々あるし、20軒程度でも原産地呼称を得ている広い産地も少なからずある。 では、それらの産地と千曲川ワインヴァレーを 隔てるもの があるとしたら、それはなんなのだろうか。 千曲川ワインヴァレーを総合的に見ると、まだワイン産地とは言い切れない理由があるとしたら、なんなのだろうか。 それは、 歴史と文化 だ。 歴史はそのまま年数でもあるため、この点はもうただただ待つしかない。 しかし、文化は違う。 文化とは人が作り上げるものだ 。そして、文化の構築は より広範囲で行えば、短時間でも可能 だ。.

梁 世柱

2022年8月23日

突き進むものたち <長野・千曲川ワインヴァレー特集 第1章>

梁世柱は日本ワインに冷たい。 散々言われてきたことだ。 確かに私自身もそれを否定できないという自覚をはっきりともっているが、そこには 明確な理由 が常にあったのもまた事実だ。 日本で造られたワインが、海外の(特にヨーロッパの)ワインに対する オマージュやイミテーション である限り、私はその元となったワインと 同じ評価基準で日本ワインを評価するしか選択肢が無くなる 。 その評価基準とは、ヨーロッパの 古典的価値観に基づいた品質評価 、そして その品質とワインに付けられた価格のバランス だ。 そもそも日本のテロワールに適合してるとは、ヨーロッパの基準で見れば到底言い難い外来種の葡萄を、極限の献身と、深い知恵でもって育てても、適地適品種という残酷なほど強大な壁にぶつかることは避けられない。当然、そこまで辿り着くための献身や知恵にも、多大なコストがかかる。 その結果、同程度、もしくはそれ以上の品質評価ができる海外産のワインが、日本ワインの半額以下で、「輸入品」として手に入ってしまう、という絶望的な状況から抜け出せくなってしまう。 私が多くの日本ワインに対

梁 世柱

2022年8月14日

シャンパーニュにおける「旨味」への考察

うまみとは何か 1908年にだし昆布の中からグルタミン酸を発見したことが、「UMAMI」という味わいの はじまりです。2000年になり、舌の味蕾にある細胞にグルタミン酸受容体が発見されたことにより、従来の甘味・酸味・塩味・苦みに加え、うま味の実在が世界的に広く認知されるに至...

SommeTimes特別寄稿

2022年8月5日

日本ワインペアリング <4> マスカット・ベイリーA

本シリーズの第一回 で書いた通り、文化としてワインが根付いていない日本では、地の食である日本料理と、日本で造られたワインの間に、特別な関係性は極めて生じにくいと言えます。 ペアリングの真髄にとって重要なのは、冷静さであり、素直さです。 本シリーズの第四回となる今回は、日本発祥のハイブリッド品種である 「マスカット・ベイリーA」 を題材にして、ペアリングの可能性を検証していきます。 マスカット・ベイリーA(以降、 MBA と表記)は、 川上善兵衛氏 によって、アメリカ系葡萄品種の ベイリー種 、そして、フランスやイタリアで主に生食用の葡萄として栽培されていたヴィニフェラの一種である ミュスカ・ド・ハンブール (イタリア語ではモスカート・ディ・アンブルゴ、英語ではブラック・マスカット)の交配品種として、1927年に開発されました。 日本では、 「ベーリーA」と表記される方がより一般的 で、「ベリーA」や稀にですが「ベーリA」という表記も見かけます。しかし、親品種であるベイリー種の綴りが「Bailey」であることから、 「ベイリーA」と表記するのが最も

梁 世柱

2022年7月30日

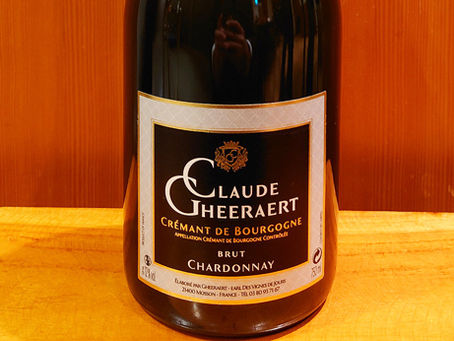

シャブリ近郊で造られるクレマン・ド・ブルゴーニュが美味しい理由。

現在、私が働いている恵比寿のワインマーケット・パーティーは改装の為休業中。 10月上旬のリニューアルオープンに向けて動いております。 ワイン好きでも、そうでなくても楽しいショップにしていきますので、オープンしたら遊びに来てください。 色々な試飲もできるようにしておきます。...

SommeTimes特別寄稿

2022年7月28日

オーストリアのグリーン・ハート シュタイヤーマルクを歩く <オーストリア特集:後編>

オーストリア南部の シュタイヤーマルク は、まだ「知られざる産地」と表現した方がいいだろうか。この産地の特徴は、「ナチュラル」「ミネラリー」そして「フルーティ」な、世界に類を見ないスタイルのソーヴィニヨン・ブランだ。5月に当産地協会のツアーに参加した内容をここではレポートしたい。 セップ・ムスター、アンドレアス・ツェッペ、ヴェルリッチ、シュトロマイヤー 。 シュタイヤーマルクは、一部で熱狂的なファンを持つ ナチュラルワインの生産者 たちが本拠としている産地だ。 しかし、ナチュラルワインの聖地だ、という理解で終わっていないか? シュタイヤーマルクとはそもそもどのような産地なのか 、考えてみたことはあるだろうか? オーストリアを代表する品種、 グリューナー・フェルトリーナーがほぼ存在しない産地 、シュタイヤーマルク。今回当地のワイン協会主催のツアーに参加し、その独自性と面白さに改めて驚かされることとなった。オーストリア編後半の本稿では、シュタイヤーマルクという産地の特徴に改めて目を向けてみたい。ナチュラルワインのイメージに覆い隠された、その特異性や多

別府 岳則

2022年7月27日

Bouchon Family Wines ~ワイルド・ヴィンヤードの魅力~

過去2年ほどの間だろうか、最先端のアイデアに敏感なソムリエやワインプロフェッショナルをじわじわと賑わせてきたワインがあった。 その名は、 パイス・サルヴァヘ 。 チリの中でもややマイナーな、 マウレ・ヴァレー から登場したこのワインが、多くのトッププロフェッショナルを魅了してきた理由は、その個性豊かな味わいだけでなく、 非常に特殊な葡萄畑 にもあった。 葡萄品種は パイス 。樹齢は不明(おそらく、200年以上)。無灌漑、無農薬、そして、 無剪定 のこの葡萄は、まさに「手付かず」のまま、 自然環境と完全に一体化 する形で、数えきれないほどの 悪天候による試練 、旱魃、 病害を 自力のみで乗り切ってきた 。 今でも栽培において人の手が入ることは一切なく、収穫時にのみ、ありのままの自然の恵みを人が分けて貰っている形だ。 さて、このワインの特殊性を深掘りする前に、まずはパイスという葡萄の話をしておこう。 パイスは、 16世紀 に当時「黄金の世紀」と呼ばれるほどの最盛期を謳歌していた スペイン王国・ハプスブルグ朝 が中南米大陸に対して非常に積極的な植民地化

梁 世柱

2022年7月24日

シャンパーニュ・オルタナティブに光を

2022年、実はシャンパーニュ市場に大きな異変が起こっている。 その異変とは、端的にいうと、 「極端な品薄」 だ。 シャンパーニュは基本的に大量生産型のワインであるにも関わらず、品薄という状況が起こったと考えられる理由は、大変 複雑に入り組んでいる 。 全ての要因をカバーすると混乱するだけなので、要点を絞ってなるべく簡潔に説明しよう。 まずは 収量 に関して。 シャンパーニュでは、 基準となる収量上限を10.8t/ha と定めているが、最終的には そのヴィンテージの収量上限は、その年の売上状況をベースに決定 される。 この仕組みは、 シャンパーニュが市場に溢れることによって価値を失うという事態を防ぐため のものであり、平常時であれば 実に上手く機能 している。 しかし、2020年前半は世界中が新型コロナ禍による大混乱に陥り、シャンパーニュの売上が30%弱減少してしまったため、2020年ヴィンテージの収量上限も2019年ヴィンテージ(10.2t/ha)から8t/haへと 約22%減 となった。これはボトルに換算すると、 約7,000万本分の減少 と

梁 世柱

2022年7月19日

未来のワインリストを考える(前編)

2022年2月、Wine spectator誌のRestaurant Awards(ワインリスト賞)にエントリーするため、ワインリストのスペルチェックやメンテナンスを行っておりました。 Wine spectator’s Restaurant...

SommeTimes特別寄稿

2022年7月15日

前進するオーストリアワイン <オーストリア特集:前編>

最良のオーストリアワインとは何か? という問いには、様々な答えがあるだろう。 とはいえ少なくとも、素晴らしいテロワールから生まれるワインだ、ということについてはどなたも同意いただけるのではないか。 ではオーストリアの優れたテロワールとはどこか? そこにはどのような特徴があるのだろうか? 今後、例えばハイリゲンシュタインの名前はさらに重要性を増すだろう。 オーストリアのほぼ全ての畑をデジタルデータにするという意欲的なプロジェクト が指し示す先は、更なるそれぞれの畑への理解と、優れたテロワールへの希求である。 VieVinum ウィーンで2年に一度開催される「 VieVinum 」は、 世界で最も美しいワインフェア ともいわれる。それは会場となる ホーフブルグ宮殿 の美しさによるものか、それとも出展者から供されるオーストリアワインによるものだろうか。 Covid-19のため前回はキャンセルとなり、4年ぶりの開催となった今年は、待ちに待った生産者と世界中から集まったプロフェッショナルの再開を喜ぶ空気が会場に溢れていた。 400社以上が出展する...

別府 岳則

2022年7月12日

SDGsはボジョレーヌーボーを肯定するのか

SommeTimesでは、たびたび SDGsとワイン産業の関連性 について取り上げてきた。 その中で、 とある疑念 が筆者の中で蓄積し続けてきた。 それは、 ワイン産業は本質的には農業である 、という観点から生じた疑問であり、あらゆる産業だけでなく、地球の環境保全と人類の関係性にも複合的に対応した SDGsとはどうしても交わりきれない部分があるのでは 、という仮説だ。 なお、 本ショートジャーナルの趣旨は、SDGsを否定することでも、検証の対象となるボジョレーヌーボーを否定することでも、特定の生産者を非難することでもない 。 むしろ筆者は、SDGsに関して 「何もしないよりも、何かをした方が絶対に良い」 という立場を取っている。 どうか、誤解なきよう。 *SDGsそのものに関しては、今更説明の必要もあまり無いとは思うので、復習も兼ねて、 外務省のパンフレット をお読みいただければと思う。 SDGsとボジョレーヌーボー SDGsが掲げる17の目標の中で、直接的にワイン産業と関連しているものは限られるが、関連性の高いものから、一つずつ実情と照らし合わ

梁 世柱

2022年7月9日

ミネラルって言葉、簡単に使ってない?

ソムリエあるある。テイスティングコメントで困ったときの「ミネラルの香りがします」。(特にワイン勉強したての初心者に多く見られる。)なんのこっちゃわからない香りをミネラルの香りと逃げるのはどうなんだろうと最近よく思う。そこで我々が何をミネラルと表現しているのか理解するために、...

SommeTimes特別寄稿

2022年7月8日

bottom of page