top of page

検索

出会い <87> 特別編 仮面ライダーという名の究極

仮面ライダー1号 x 伯楽星, 仮面ライダー 純米大吟醸. ¥160,000 精米歩合 を極限まで突き詰める、というムーヴメントの先駆け(より大きな動きを生み出すという意味で)となったのは、山口県・旭酒造が手がける「獺 祭2割3分磨き 」の登場だろうか。 それまで(今でも基本的には同様だが)、大吟醸酒の精米歩合は35%がスタンダードだったが、「2割3分磨き」は超高精白(素数である23という数字自体の美しさも、マーケティング上では見逃せない)という 新たなアイデンティティをかかげた日本酒 を、国内だけでなく、世界市場へと多いに広めていった。 その後、福井県・加藤吉平商店が手がける「梵 超吟 純米大吟醸 」(精米歩合20%)などが人気を博すなど、高精米ブームにいよいよ火が付くこととなる。

梁 世柱

2025年8月7日

日本酒ペアリング基礎理論 Part.5 <酸味&アルコール濃度>

Part.1 で解説した通り、日本酒ペアリングにおいては、ペアリング構築の優先順位がワインとは大きく異なります。 4番目 に優先順位が高い要素となるのは、 「酸味」 。 5番目 に優先順位が高い要素となるのは、 「アルコール濃度」 となります。 まずは、ペアリングにおける 「酸味の基礎理論」 が、日本酒にどのように適用されるかを見ていきましょう。 ワインペアリングにおいては最も優先度の高い要素である「酸味」の活用は、日本酒では大きく優先順位が下がりますが、完全に無視できるわけではありません。

梁 世柱

2024年2月9日

日本酒ペアリング基礎理論 Part.4 <旨味>

Part.1 で解説した通り、日本酒ペアリングにおいては、ペアリング構築の優先順位がワインとは大きく異なります。 3番目に優先順位が高い要素となるのは、 「旨味」 。 ワインペアリングにおいては限定された手法に留まる「旨味」の活用が、日本酒では非常に重要な要素となります。 ではまず、ペアリングにおける「旨味の基礎理論」が、日本酒にどのように適用されるかを見ていきましょう。 ブリッジ(接続) 料理か飲料のどちらかに強い旨味が存在している場合、双方の繋がりを強める 「ブリッジ(接続)」 の効果が働きます。

梁 世柱

2024年1月26日

日本酒ペアリング基礎理論 Part.3 <風味>

Part.1 で解説した通り、日本酒ペアリングにおいては、ペアリング構築の優先順位がワインとは大きく異なります。 「甘味」に次いで優先順位が高い要素となるのは、 「風味」 。 ワインペアリングにおいては、上から5番目の要素が、日本酒ペアリングでは2番目となるため、注意が必要です。 ただし、 「風味」に対する考え方は、ワインと日本酒では少々異なります 。 ワイン の場合、「レモンのような酸味」といったように、 具体性を伴った味わい として捉えた方が有効ですが、 日本酒 の場合は、 具体性よりも「総合的な強さ」が重要 となります。 では、ペアリングにおける「風味の基礎理論」が、日本酒にどのように適用されるかを見ていきましょう。

梁 世柱

2024年1月11日

日本酒ペアリング基礎理論 Part.2 <甘味>

Part.1 で解説した通り、日本酒ペアリングにおいては、ペアリング構築の 優先順位 がワインとは大きく異なります。 基本的に、優先順位がより高い要素は、 「明確に強い効力を発揮する」 ため、日本酒ペアリングにおいては、表の通り 「甘味」を最優先 に考えていきます。 日本酒そのものが「甘い」飲み物、というわけでは決してありませんが、ワインとの比較で考えた場合、酸味と甘味(果実味)のバランスが味わいの中核を成しているワインに比べ、 日本酒はそのバランス感が甘味側に強く偏っています 。 では、ペアリングにおける「甘味の基礎理論」が、日本酒にどのように適用されるかを見ていきましょう。

梁 世柱

2023年12月13日

日本酒のマメ臭

マメ臭 とは、正式には ネズミ臭 と呼ばれる 欠陥臭 に対する、日本独自の 俗称 だ。 この俗称には、日本人らしい「寛容さ」が現れていて、マメ=豆という、欠陥とは直接的には繋がりにくいイメージの言葉として定着してきた。 海外ではマメ臭に関連した一般的な表現として、 「ネズミの死骸」や「腐った牛乳」 といった強烈な腐敗臭を連想させる言葉が用いられる。 つまり、 肯定的な要素は皆無 であるということだ。 マメ臭は、発酵中もしくは熟成中に、過剰に酸素にさらされたときに起こると考えられている細菌汚染の一種で、現時点での研究では、 乳酸菌 が主因である可能性が高いとされているが、酵母菌のブレタノマイセスとの関連を指摘する研究結果も報告されている。 この乳酸菌が主因という説が間違いないのであれば、実は現在一部の特殊な日本酒に起こっている現象の説明にもなりえるのでは、と筆者は考えている。 過去回帰 のムーヴメントは、何もワインにだけ起こるのではなく、現在日本酒の世界でも大きなうねりとなりつつある。

梁 世柱

2022年9月7日

真・日本酒評論 <7> 低アルコール原酒という新技術

<加茂金秀:特別純米酒 13 火入> アルコール飲料の低アルコール濃度化、というのは、酒類業界が全体として向き合っている極めて重要な課題として、声高々に叫ばれることが多い。確かに、現代の若者、特にミレニアル世代、Z世代と呼ばれる年齢層の人々は、データ上でみても、酒量が大幅に減っていることは間違いない。実はこの流れは世界規模で起こっており、日本だけの現象では全くないのだ。 新たな世代の嗜好に対応するために、低アルコール濃度化に取り組む。そこだけを見てしまうと、酒というものが、ただ一つの方向へと変化しているように思えるかも知れないが、 筆者の意見は大きく異なる 。 私の考え方の根拠となる最たる例は、 コンビニエンスストア における、酒類のラインナップだ。 ビール、酎ハイ、リキュール類に絞って陳列棚を眺めるだけでも、そこに 驚くほどのヴァリエーション が既にあることに、すぐに気付くはずだ。 完全ノンアルコールのライン、1%を下回る超低アルコールのライン、1~3%の低アルコールライン、5%前後のスタンダードライン、そして、7~9%のストロングライン。..

梁 世柱

2022年4月24日

真・日本酒評論 <6> ナチュラル・サケは存在するのか

<みむろ杉:木桶菩提酛 2021> それは数年前のこと。筆者とは旧知の仲でもある、アメリカ在住のナチュラル・ワインを専門とするワインライター( 以降、Aさんと表記する )が、Facebook上に、 「ナチュラル・サケが素晴らしい!」 という旨の投稿をした。 その投稿を目にした筆者は、即座に反論のコメントをした。 「ナチュラル・サケってなに?そんなの無いよ?」 筆者のコメントに返答してきたワインライターも、その主張を全く譲らず、炎上の気配が漂い始めたため、議論の場をMessengerでのグループチャットへと移行した。 名は伏せさせていただくが、このグループチャットには、とある高名な日本酒の造り手( 以降、Mさんと表記する )も参加した。 Aさんの主張をまとめるとこうだ。 オーガニックで栽培した米を、添加物を一切使わずに醸造したサケがある。それはナチュラル・サケと呼べるものだ。 Aさんのその時点での主張を探っていくと、どうやら オーガニック米を、乳酸菌と酵母を添加せずに醸した日本酒 のことを具体的には指しているようだった。つまり、...

梁 世柱

2022年3月20日

真・日本酒評論 <5> 飲みやすさの進化系

<正雪:純米大吟醸 天満月> 飲みやすい酒。水のような酒。 この表現が 褒め言葉なのか、そうでないのかは、実にややこしい問題 だ。 古典的な反論は、 「水のように飲みやすい酒が飲みたいなら、水でも茶でもレモンサワーでも飲めば良い。」 だとか、 「酒は飲んだら酔うのだから、飲みにくいくらいがちょうど良い。」 と言った、実に正論と言えるもの。 そのジャンルの玄人になればなるほど、飲みやすい酒という表現を嫌う傾向も見られるが、 さらに突き抜けたところになるとまた話が違ってきたりする のが、難しいところでもある。 例えばワインなら、 ロマネ・コンティやシャトー・マルゴー は究極的な意味で「飲みやすい酒」と表現して差し支えないだろう。 スコッチ・ウィスキーで最も「飲みやすい酒」が マッカラン であることに異論を唱える人は、どう考えても少数派だ。 もし、同じことが日本酒にも当てはまるのであれば、中途半端に飲みやすい酒は賛否両論、突き抜けて飲みやすい酒は称賛の的となるのかも知れない。 むしろ、大量の水を原料とし、各酒蔵の仕込み水の水質が酒質にも大きく影響する日

梁 世柱

2022年2月12日

驚天動地の酒「新政」

本質を知ることを怠ると、自分にとって都合の良い形で理解してしまいがちだ。こういった 曲解 は、作品という結果を純然に楽しむだけの消費者であれば問題にはならないが、その価値を伝える役割と責任を担う「 伝え手 」にとっては、重大な過失に繋がり得る 深刻な怠慢 だ。 知らないなら語らない 。しかし、伝え手が本来守るべき約束事は、破られることが常。 私は新政を、いや、新生した新政を良く知らなかったから、語ることは避けてきた。しかし、他の有識者らしき人たちによって切り取られ、植え付けられてきた筆者の新生新政に対する断片的な認識は、その本質にいよいよ触れたとき、 何もかもが間違っていた と断じざるを得ないものだった。 筆者が21歳の時、ニューヨーク・マンハッタンで職を得た「酒蔵」という巨大な日本酒バーには、旧新政が常備されていた。刈穂、飛良泉、紅まんさく、雪の茅舎といった銘酒どころ秋田の佳酒が並ぶ中、旧新政は際立って地味な酒だった。売れ行きも芳しくなく、スタッフの誰かが抜栓しては他のスタッフに迷惑がられ、抜栓後の日数が経過し過ぎないギリギリのタイミングで急い

梁 世柱

2022年2月9日

真・日本酒評論 <4> ヴィジョンと結果

<花の香:純米大吟醸 桜花> 先日公開した 「而今」に関する記事 にて、「 地元の米を使った酒は全ての要素がより一体感を増す 」という仮説について述べたが、この仮説の検証対象となる日本酒を試す機会があったため、「真・日本酒評論」にてレヴューすることとする。 1902年、神田角次・茂作の親子によって創業された神田酒造は、熊本県和水町地方にて、地域に密着した酒蔵として成長し、1952年には、蔵の周辺に自生する梅の木から、春になると蔵に梅の香りが満ちることから、現在の「 花の香酒造 」へと名を改めた。 2011年、6代目蔵元の神田清隆さん の代になり、世界へ羽ばたく「Sake」を目指し、継続的な改革に取り組んできた。 2015年頃からは、 地元米への全面的な転換 がスタート。 産まれた土地、土地の神々を意味する古語「 産土(うぶさな) 」をヴィジョンとして掲げ、 和水町のテロワール (ミクロ気候、知識、水質)と、この地特有の 微生物群ネットワーク が酒にもたらす個性を、醸し手として「 導く 」ことに重きを置く。 筆者の唱える仮説と同じ想いがあるのだろう

梁 世柱

2022年1月23日

銘酒・而今が示す、日本酒の新たな価値

三重県名張市にある 木屋正酒造 が醸す銘柄「 而今 」は、当代随一の人気銘柄として、極めて高い評価を得ている日本酒。 酒蔵の創業は1818年。造り酒屋であった「ほてい屋」を、木材屋を営んでいた初代大西庄八が譲り受け、「木屋正」と改めた。木屋正酒造は長らくの間「高砂」と「鷹一正宗」の二銘柄を醸造し、地元を中心に販売してきたが、徐々に業績が悪化し、廃業の危機も間近に迫っていた。 転機となったのは 2003年 。理系エリートとして大手メーカーで技術職についていた6代目蔵元の 大西唯克 氏が、家業を引き継ぐ決意を固め、蔵に戻ってきたのだ。そして大西唯克氏は、2年間先代の杜氏と仕事をした後の2005年、自らが 杜氏 となり、「而今」銘柄を立ち上げた。 今でこそ1200石(1石 = 一升瓶 x 100本)の規模にまで成長した而今だが、発足当時の生産量は僅か30石。搾りたての而今が入った酒瓶を片手に、酒屋に営業周りをする日々が続いた。 惰性で造っていた酒から、名張の地を表現したアルティザナルな酒へ 。 徹底的に妥協を許さない完璧主義者 。そのような印象を周囲に

梁 世柱

2022年1月21日

真・日本酒評論 <3>:無農薬米が示す確かな可能性

<七本槍:生モト純米酒 無有 2019> ワインの世界においては、世界的なサステイナブル思考やSDGsが強く後押しをして、オーガニック農業が徐々にスタンダードとなりつつある。その勢いは驚異的とすら言えるほどで、オーガニック転換の前段階である減農薬農法までは、既に世界各地の産地で、広範囲に広がっている。「 ワインはオーガニックに作って当たり前 」となる時代は、すぐそこまで来ているのだ。 一方、 日本酒はどうだろうか 。 結論から言うと、 どうしようもなく出遅れている 。 栃木の 天鷹酒造 (銘柄: 天鷹 )、岡山の 丸本酒造 (銘柄: 竹林 )のように、随分と前から有機米の使用に踏み切ったパイオニア的存在はあれど、どこまでいっても大海の一雫に過ぎず、業界全体を揺るがすほどの影響力は発揮できなかった。 確かにここ10年くらいの間は、有機栽培米を導入する酒蔵が増加傾向にあるものの、それでもまだ、小波程度の動きだ。 なぜ、日本酒のオーガニック化がなかなか進まないのか。 ここには、確かに 難しい問題が山積 している。 まずは 有機栽培 そのものの問題。

梁 世柱

2021年12月24日

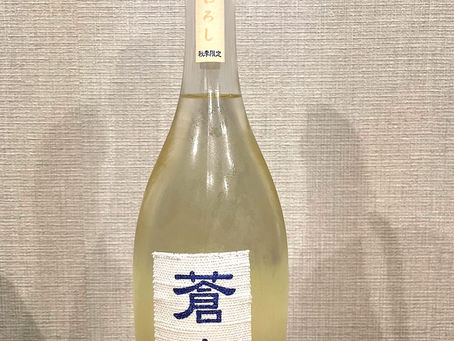

真・日本酒評論 <2>:季節酒は季節の変わり目が一番旨い

<蒼空:純米酒 ひやおろし> 「 ひやおろし 」とは、(前年の)冬に仕込んだ酒を春に一度火入れして安定させ、秋にそのまま(火入れせずに)瓶詰めして出荷される季節酒の一つ。 まろやかなで落ち着いた風味と、生酒(ひやおろしは正確には 生詰め )らしい華やかさが絶妙に混じり合う味わいは、季節酒の中でも際立った個性になる。 秋の酒とは言っても、ひやおろしは 早ければ9月の前半には出荷され始める 。9月の前半は、まだまだ夏真っ盛りな地方も多い。なんとも気が早いリリースだ。個人的には、日本酒の季節酒には、(現状よりも遅めの) 解禁日が設定されていても良いのでは と感じている。現状、「如何に早くリリースするか」という競争が垣間見えてしまっており、品質第一では無くなっている部分があると感じるからだ。 それに、筆者の経験上(個人的な嗜好もあるが)、 季節酒は次の季節の直前頃が一番旨い 。だから「ひやおろし」は11月後半頃に飲む方が、まとまりが出つつ、味がノッてきて、私は好きだ。

梁 世柱

2021年12月4日

真・日本酒評論 <1>:濃醇旨口の傑作

<菊姫:鶴乃里 山廃純米酒 2017 H29BY> 石川山廃 。日本全国に、巧みな山廃造りで名を馳せる酒蔵があるが、石川県ほど、 山廃造りを得意とする最高峰の蔵が集まる 場所(次点は秋田県か)は無い。 そんな山廃王国石川にあって、一際その名を轟かせる名蔵中の名蔵が、「 菊姫 」で知られる菊姫合資会社( 以降、菊姫と表記 )である。

梁 世柱

2021年11月7日

甘口ワインだけでフレンチのコースを通してみた!

こんにちはRestaurant Re:の苅田です。 今回は少し趣向を変えて、甘口ワインだけでフレンチのコースを通してみた! こんな〇ouTubeのような少し実験型の記事にしてみようかと思います。 なんでこんなことをやろうと思ったかというと。以前、フランス、ボルドーにある甘口...

SommeTimes

2020年12月11日

bottom of page