top of page

検索

Advanced Académie <16> ビオディナミ・後編

前稿 に続き、本稿でもビオディナミの詳細に迫っていく。ビオディナミ農法とオーガニック農法を決定的に隔てるものが2つある。 調合剤(プレパレーション)とビオディナミカレンダー とも呼ばれる「 農事暦 」の存在だ。 調合剤 ルドルフ・シュタイナー は、植物が自然に備えている力(抵抗力)を最大限発揮することを手助けするために、 動物の糞や薬用成分を含む植物、特定の鉱物 といった 天然物 のみを由来とした、極めて詳細な条件に基づく特殊な 調合剤 とその 製法 を考案した。中には、特定の植物と特定の動物の臓器の組み合わせが指定されているものまであるが、全てが特有の作用を達成するという明確な目的のために指定されている。調合剤は、シュタイナーが説く壮大で難解なエネルギーシステムと深く関連しているが、正確に理解するのは容易では無い。また、それぞれの調合剤には、関連する惑星が明示されているが、話が複雑化する上に、根拠も不明瞭、理解も容易ではなく、 実践者以外には不必要な情報 とも言えるため、割愛する。調合剤は、 即効性が高いものではなく、効果を発揮するには下準備が

梁 世柱

2021年9月28日

その憂いが、世界を変えた <ボジョレー特集後編>

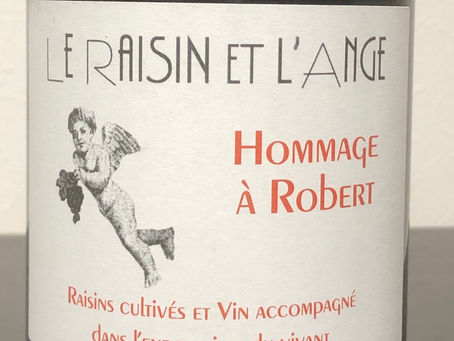

愛するものに、自らの理想像を押し付ける。厄介極まりないヒトの性に、筆者もまた囚われている。ありのままを受け入れたいと建前を言い放ちながらも、本音では自らが受け入れられる折衷点を常に探っている。それは結局のところ、部分的にでも理想を押し付けていることと何ら変わらないことと知りながら。筆者のような妄執に囚われたものが、そこから抜け出し、冷静かつ公正でいるためには、指針が必要だ。動かざる指針が。サステイナブル社会が問う「造る意味」と「造る責任」。ワインにおいて、造る意味の大部分は「テロワールの表現」に宿る。そして、造る責任は「無駄にしないこと」に集約される。それらは確かに、私にとっては動かざる指針だ。今一度、自らを縛り付ける頑なな情熱と向き合ってみよう。手にした二つの指針を頼りに。 非常に古い時代の姿をそのままに残す、ボジョレーの古樹 ジュール・ショヴェの系譜 『ボジョレーとは、香りのワインである。』 第二次世界大戦後に、化学肥料と化学合成農薬の助けを得て 大幅に高収量化 した代償として、 潜在的な脆弱性 を抱えてしまったボジョレーの葡萄は、 過度の補

梁 世柱

2021年9月25日

Advanced Académie <15> ビオディナミ・前編

SommeTimes Académie <16> 農法2 でも簡潔に触れたが、本稿と次稿では、二回に渡って、 ビオディナミ農法 の詳細を追っていく。 理由は釈然としないが、結果だけを見る限り、ビオディナミ農法の効果は信じるに足る 。現在、世界の最も優れたワインの多くがビオディナミ農法によって造られており、ビオディナミ採用以前と以後では、それらの偉大なワインの品質に、大きな変化が一貫して認められてきたからだ。その効果の理由がどこにあるのか、良く言われている「ビオディナミの真の効果は、畑仕事の厳格化にある」というのは真実と断定できるのか。なるべく丁寧におっていこう。 提唱者ルドルフ・シュタイナー ルドルフ・シュタイナー は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、オーストリアとドイツで主に活動した人物である。彼の肩書は、 哲学者、教育者、科学者、神秘思想家、人智学者 と幅広く、一貫性にも欠けるように思えるが、「 哲学的アプローチによって、物質世界と精神世界を繋ぎ合わせる 」という神秘的思想を掲げ、ある種の精神科学とも言える「 人智学...

梁 世柱

2021年9月21日

葡萄品種から探るペアリング術 <2> ピノ・ノワール

ぺアリング研究室の新シリーズ「葡萄品種から探るペアリング術」の第二回は ピノ・ノワール をテーマとします。このシリーズに共通する 重要事項 として、葡萄品種から探った場合、 理論的なバックアップが不完全 となることが多くあります。カジュアルなペアリングの場合は十分な効果を発揮しますが、よりプロフェショナルな状況でこの手法を用いる場合は、ペアリング基礎理論も同時に参照しながら、正確なペアリングを組み上げてください。 ピノ・ノワールの特徴 テロワール、栽培、醸造に対して非常に敏感に反応する性質がありますが、同時に一貫したピノ・ノワールならではの個性も、もちあわせています。その美点は、 冷涼気候産地 で真価を発揮すると一般的には考えられていますが、温暖なエリアでも、独特の力強い個性を伴ったワインとなります。そのようなエリアで造られたピノ・ノワールは、より シラー的な味わい となり、ペアリング上でも、シラー寄りの考え方をすべきですので、今回は除外します。高アルコールで濃厚なピノ・ノワールは、かつては多く造られていましたが、現在は明確な減少傾向にあります。

梁 世柱

2021年9月19日

Advanced Académie <14> ビオロジック

SommeTimes Academie <16> 農法2 でも簡潔に触れたが、本稿では一般的にオーガニックという言葉が用いられる際の基本となる、ビオロジックに関して、詳細を追っていく。 まずは改めて、ビオロジックの基本に再度ふれておく。 ビオロジックとオーガニック農法は、同一のものであると考えて問題ない。その基本は、 化学肥料、化学合成農薬を禁じ、天然成分由来の有機農薬のみを限定的に認可する農法 である。その点においては、 ビオロジック=無農薬では決してない ため、正しく理解する必要がある。 認可農薬 代表的なものとしては、 うどんこ病対策の為の硫黄粉剤、ベト病対策のためのボルドー液 が挙げられる。そして、これら二つの農薬は、ビオロジック農法が抱える 本質的な危うさ を象徴している。硫黄粉剤の一部はGHS(*1)の区分によると1A、つまり、 人に対する発癌性が認められている農薬 である。これは残留農薬という点よりも、散布者への危険度の方が深刻な問題となりうる。また、ボルドー液に含まれる銅は、土壌に蓄積し過ぎて地棲生物(主にミミズ等)に害を及ぼした

梁 世柱

2021年9月14日

偉大なるボジョレー <ボジョレー特集前編>

毎年のことだ。9月に入ると、安堵と焦慮が入り混じった感情に駆られる。エアコンのスイッチを入れる頻度は減り、全開にした窓から新鮮な空気が室内を吹き抜け、けたたましい蝉の鳴き声は、心地良い鈴虫の音に変わる。美しい秋はもう目の前だ。だがこの穏やかな気持ちをいつも乱してくるものがある。そう、ワインだ。この季節に筆者がとあるワインに対して抱く想いは、主観的には至って冷静で論理的なはずなのだが、客観的に見ると酷く感情的に思えるだろう。理由ははっきりとしている。結局は、単純に、嫌なのだ。自分が愛してやまない偉大な産地から、心から愛せないワインが大量に生み出されることが。あと2ヶ月も経ったら、私がその地に対して抱く理想像が木っ端微塵に破壊して回られることに、心が激しく掻き乱されるのだ。そう、 ボジョレー・ヌーヴォー というワインが、私の心から平穏を奪っていく。 ヌーヴォーの未来を問う フランス・ブルゴーニュの南部に飛び地の様に位置するボジョレーは、おそらく日本においては、あらゆるワイン産地の中でも シャンパーニュに次いで知名度の高い産地 だろう。少なくとも、ブル

梁 世柱

2021年9月11日

ハイブリッド・ソムリエ 後編

0.ハイブリッド・ソムリエとは ハイブリッド:生物学で異なる種類などを掛け合わせた交雑種 ソムリエ:レストランで従事し、ワイン全般を含めた飲料に対しての専門性の高いウエイター、とここでは位置付けておきたいと思います。 ハイブリッド・ソムリエ:状況の変化に対応し、外的要素(世...

SommeTimes特別寄稿

2021年9月10日

ペアリングの番外編 <旨味>

ペアリングにおいて、旨味をある程度考慮するという流れは、実は最近生じたものです。ワインに含まれる旨味( アミノ酸 )が、料理のどのような要素と関係性をもつのかも、まだまだ研究が必要な段階ではありますが、現状判明している効果について、お話して行こうと思います。 ワインの旨味はどこからくるのか ワインに旨味をもたらす筆頭の存在が、 酵母 です。ワインに含まれる旨味の大部分が、酵母由来のもので、酵母が自己分解した際に、アミノ酸が放出されます。この反応からもたらされる旨味を多く含むワインとしては、瓶内二次発酵後に長い間、澱と共に熟成させる シャンパーニュ製法 のスパークリングワイン、澱と共に熟成させる シュール・リー製法やオレンジワインの製法、産膜酵母 と接触させる シェリー等の製法 、澱を攪拌させる バトナージュ 、澱が対流しやすい コンクリート・エッグやアンフォラでの醸造 等の手法が用いられたワインが挙げられます。

梁 世柱

2021年9月5日

運命の別れ時かも、サルデーニャ

最近思う。 もしかしたら、イタリア、サルデーニャ島のワインは未完の大器なんじゃないかって。 よく比較されるシチリアはメディアにも頻繁に登場し、レストランでもしばしば目にする。彼らは独自のキャラクターを身につけ、まるで華のある個性派俳優のようだ。それに対してサルデーニャワイン...

SommeTimes特別寄稿

2021年9月2日

葡萄品種から探るペアリング術 <1> シャルドネ

これまでペアリング研究室では、ペアリング理論の基礎をカヴァーし、その応用や実践、肉や魚といった特定の食材グループへの対応方法、そしてノンアルコールペアリングについて学んで来ましたが、ペアリングの新たなシリーズとして「 葡萄品種から探るペアリング術」 というシリーズを開始致します。第一回は シャルドネ をテーマと致します。また新シリーズの第一回目の本記事は、無料公開と致します。 このシリーズに共通する重要事項として、 葡萄品種から探った場合、理論的なバックアップが不完全となることが多くあります 。カジュアルなペアリングの場合は、十分な効果を発揮しますが、よりプロフェッショナルな状況でこの手法を用いる場合は、ペアリング基礎理論も同時に参照しながら、正確なペアリングを組み上げてください。 シャルドネの特徴 「 没個性こそがシャルドネの個性 」とも言われるほど、実はシャルドネという葡萄そのものは、個性に乏しい品種です。しかし、テロワールや醸造方法に極めて敏感に反応する性質があるため、幅広い理解と経験を必要としてくる品種でもあります。 シャルドネは、二つの

梁 世柱

2021年8月31日

未輸入NYワインから紐解く未開の可能性

日本国内未輸入ワインのテイスティングは、非常に多くの学びをもたらしてくれる。未輸入である理由や、輸入された際の市場の反応を予測すると、市場分析の学びとなり、市場開発の学びともなり、昨今のワイン市場においてもますます重要性を増す、販売者、伝え手たちの創造性を養うための学びにも...

梁 世柱

2021年8月29日

真夏の赤

夏である。 日本の盛夏は本当に暑い。と言うか熱い。 筆者は10年間シンガポールに住んだ経験があるが、赤道直下で年中真夏にもかかわらず気温が35度に達することなどめったになかった。今これを書いているこの瞬間、気温は36度を指している。どうも緯度と気温は必ずしも単純に相関しない...

SommeTimes特別寄稿

2021年8月26日

Advanced Académie <13> リュット・レゾネ

SommeTimes Academie <15> 農法1 でも簡潔に触れたが、本稿では近年ますます重要性を増している減農薬農法であるリュット・レゾネに関して、詳細を追っていく。 理想論 で言えば、世界中の全ての葡萄畑がオーガニックに準じた農法に完全に転換した方が良いのは当然なのだが、ワイン産地の気候条件と生産体制によっては、 オーガニック化があまり現実的とは言えないケースも多々ある 。そこで、「 科学的に農薬を減らす 」ために発展してきたのが、 リュット・レゾネ だ。 オーガニック化が難しい気候条件 基本的には、 温暖湿潤地はオーガニック栽培が難しくなる 。湿気と高温によって カビ系病害 が蔓延しやすいためだ。なお、湿気が問題になるのは、 生育期の雨 であるため、年間降水量が多くても、冬季に集中して降水する地域であれば、問題となることは少ない。 オーガニック化が難しい生産体制 簡単にいうと、 低価格ワインを大量生産 するタイプの生産体制では、オーガニック化が難しくなる。 生産量が大きく減少するリスク と、 栽培にかかるコスト (主に人件費)が重く

梁 世柱

2021年8月24日

ジョージアの試練 <オレンジワイン特集後編>

イタリアとスロヴェニア の国境地帯に股がる ゴリツィア の地から始まった オレンジワインの再興 は、消滅寸前まで追い込まれていた、 古代のワイン文化 を発掘した。 ジョージア と、ジョージアの伝統的な クヴェヴリ(*1)による醸造 、そして白葡萄の果皮を漬け込んだまま発酵した オレンジワイン である。大多数の現代的なワイン市場にとっては、ジョージア産オレンジワインは、まるで人類の前に突如姿を現した シーラカンスのような存在 であった。しかし、そのショッキングな登場から10年以上が経過し、今改めてジョージアの古代ワイン文化は、問われている。 骨董品として何も変わらない姿であり続けるのか、古代の文化を継承した現代のワインであるべきかを 。 *1: ジョージアで用いられる素焼きの土器。円錐形で地中に埋めて使用される。ジョージアの西側ではチュリとも呼ばれる。 ジョージアワイン文化の始まり 歴史の話を楽しめるかが、人それぞれなのは重々承知している。しかし、ジョージアの、そしてオレンジワインの理解を深めるためには、歴史を知ることは必須と考える。しばらく、お付

梁 世柱

2021年8月22日

非常時のレアワイン

世界の消費傾向が一気に変わった昨今のワイン市場。レストランでの営業が世界中で制限され、自宅での消費が多くなり、流動性の高いワインの価格帯にも変化が起こりました。ちなみにアメリカはワイン消費量が世界1位ですが、2019年と2020年と横ばいの状況です。(どこの国も実はあまり変...

SommeTimes特別寄稿

2021年8月19日

ノンアルコール・ペアリング Vol.3

Vol.3では、実際に私が店舗で作っているドリンクを、レシピを含めてご紹介していきます。

SommeTimes特別寄稿

2021年8月15日

オーストラリアワイン市場の現状への思い

現在、期間限定でフリーの仕事をさせて頂いている関係で、友人のオーストラリアワインインポーターの販促を手伝う事となり、とりあえず自宅のあるさいたま市のワインショップや酒屋を中心に、リサーチを兼ねて出来る限りお店を回らせていただいたのですが、オーストラリアワインに対する認識や知...

SommeTimes特別寄稿

2021年8月13日

Advanced Académie <12> フィロキセラ

SommeTimes’ Académie <14> ブドウの虫害と生理障害 でも簡潔に触れたが、本稿ではワイン産業の歴史上、最も猛威をふるった害虫である フィロキセラ の詳細を追っていく。 そもそもなぜ、フィロキセラが世界中のワイン産業を壊滅寸前にまで追い込むほどの被害を及ぼしたのか。理由は至って単純なものだ。世界中で造られているほぼ全てのワインは、 ヴィティス・ヴィニフェラ (以降、ヴィニフェラと表記)という ただ一つの種に属するブドウ から造られていて、フィロキセラはヴィニフェラにとって 最悪の天敵 だった、ということだ。クローン増殖によって、 遺伝的多様性が失われていた こともまた、 天敵に対する脆弱性 を高める要因となった。 フィロキセラ禍の経緯 19世紀の初めごろ から アメリカ産葡萄がフランスに輸入され始めた が、その時は恐るべき付属物が未知の葡萄と共に渡来するなど、誰も想像していなかった。植物の輸出入に関して厳しい検疫をするという考えは、当時ありもしなかったのだ。 最初にヴィニフェラを攻撃したのはフィロキセラではなく、 うどんこ病

梁 世柱

2021年8月11日

Advanced Académie <11> ミネラルの香り

「ミネラルの味」 で述べた通り、ミネラルの味わい、もしくは味わいのようなもの、は消去法的なテイスティングによって、探し当てることができる。 では、香りの場合はどうだろうか? 基本的に 無味無臭 であるはずの ミネラルの香り の正体とは? 火打ち石、チョーク、貝殻、鉛筆の芯、インク、濡れた土、岩塩、血(鉄分) 。一般的に香りとしての「ミネラル感」を表現するこれらの正体は、ほぼ全てが 揮発性硫黄化合物とチオール化合物 で説明がつくと考えられている。 ワインに最終的にそれらの香りをもたらす要因は、いくつか判明している。 うどんこ病 の予防に使用される 硫黄粉剤 と、醸造時に酸化防止剤や抗菌、殺菌剤として使用される 亜硫酸 は、ワインに含まれる 揮発性硫黄化合物 との関連が指摘されている。 また、 バトナージュ、シュール・リー、スキンコンタクト といった醸造手段は、 チオール化合物 の生成に関わっている。 一部のワインに含まれる 炭酸ガス は、酸味と塩味を強調する性質から、これも「ミネラル感」と認識する人が一定数以上いる。

梁 世柱

2021年8月10日

オレンジ色の夢の続き <オレンジワイン特集前編>

オレンジワインは、過去からの手紙を収めたタイムカプセルのような存在だ。そこには、センチメンタルな美しさと儚さがあり、時空を超えたノスタルジーがある。近代的醸造技術が発した同調圧力は、強引な都市開発が古民家を破壊し尽くすかのように、そこにあったはずの確かな価値を、文化と伝統の墓場へと放り込んだ。しかし、地中深くに埋められた古典美は、志高き英雄達によって掘り起こされ、再興の道のりを力強く一歩一歩踏みしめながら、進んできた。 改めて向き合おうと思う。オレンジワイン再興の物語と。そして、その夢の続きと。 名称と色 オレンジワインというカテゴリー名は、 2004年にイギリスのワイン商であるDavid A. Harvey によって考案された。オレンジワインに関する最古と目される歴史をもつ ジョージア では、歴史的に「 アンバーワイン (琥珀色のワイン)」という意味をもつ Karvisoeri ghvino という呼称が用いられてきたため、正にジョージアスタイルのオレンジワインをアンバーワインと呼ぶことも多いが、 単純に「カテゴリー名」としての機能を考えた場合

梁 世柱

2021年8月8日

bottom of page