top of page

検索

再会 <87> ブルゴーニュ・ループ

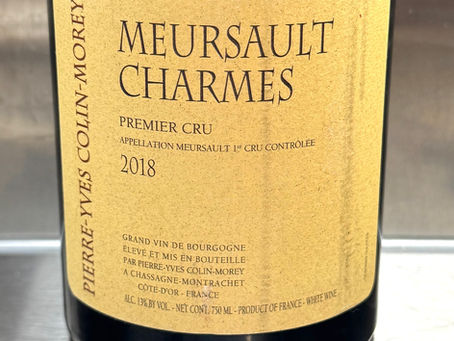

Pierre-Yves Colin-Morey, Meursault 1er Cru Charmes 2018. 世代交代 という側面から、フランスの ボルドー と ブルゴーニュ を比べると、非常に興味深い違いが浮かび上がってくる。 ボルドーでは、高名かつ歴史ある格付けシャトーなどが、そのまま次世代へと継承されていく(もしくは、丸ごと買収される)のがスタンダードであるため、もちろん世代交代はあるものの、劇的なというよりは 緩やかな変化 となることが圧倒的に多い。 一方のブルゴーニュでは、世代交代で葡萄畑が親族へと継承されたり、婚姻によって異なる一族の葡萄畑が部分的に夫婦の共有資産になったりなど、とにかく 葡萄畑の所有権が頻繁に移り変わる 上に、マイクロネゴシアン(買い葡萄から比較的小規模ながら優れた品質のワインを生産する造り手)の台頭なども併せて、とにかく 新たなネームが次々と誕生する 。

梁 世柱

2025年7月30日

Wine Memo <34>

Ch. Rieussec, R de Rieussec 2016. ¥6,000程度 装飾品がどれだけ豪華に見えても、中身は随分と「普通」なことは、ワインの世界では往々にしてある。 マーケティングのために使われる、数々のワインを飾る言葉。 その中に真実がどれだけあるのだろうかと、私はすっかり懐疑的になってしまっているが、実際に、懐疑的なくらいがちょうど良いと思うのだ。 先日、仕事帰りにふらっと立ち寄ったワインバーで出てきたのは、こちらのワイン。 ボルドー・ソーテルヌ地区でも、高名なシャトー・ディケムに次ぐ名声を誇るグループの一角が、こちらの シャトー・リューセック 。

梁 世柱

2025年7月13日

フカヒレの姿煮と極上ペアリング

フカヒレ といえば、中国料理を代表する高級食材の一つ。 フカヒレの原料となるのは、大型サメ類のヒレ。特に超大型に属するジンベイザメ(最大18m超級)とウバザメ(最大12m級)の背びれが最上( 天九 翅 と呼ばれる)とされているが、捕獲及び取引に厳しい規制がかかっているため、非常に稀少となっている。 高級料理の食材となる姿煮用のものは、 排 翅と呼ばれ、 ヨシキリザメやネズミザメ(共に最大3M級)の背びれと尾びれが最も良く用いられている。イタチザメ(最大5M級)やなどのさらに大型なものだと、同じ 排 翅でも 価格が高くなる。 より大きく厚く、形が整ったものが高値で取引されるのだが、僅かな違いが大きな価格差を生み出す、なんとも非常に特殊な食材だ。

梁 世柱

2025年7月13日

カラスミパスタは、ペアリングの難敵か?

カラスミ と言えば、日本では秋から冬にかけて旬が訪れる高級食材。 その時期が旬となる理由は2つあり、まずは日本の近海におけるボラの産卵期が10~1月であることと、乾燥に適した気候(風通しが良く、空気が乾燥している)もまた同じ時期に訪れる。 日本のカラスミは、塩抜きの工程で清酒か焼酎を用いる点にも特徴がある。 独特のしっとりねっとりとした食感と、奥深い味わいは、高級珍味の名に相応しいものだ。 他にも、 台湾(オーヒージー) や、 イタリア(ボッタルガ) などが特にカラスミの生産で名高い。 歴史的には、 古来からギリシャとエジプトで造られていた ものが、 安土桃山時代 に日本に中国からもたらされたと考えられている。

梁 世柱

2025年6月29日

出会い <83> 超熟成シャンパーニュ

Taittinger, Comtes de Champagne 1961. 超長期熟成シャンパーニュは酸化の塩梅が読みきれないため、その流通価格に対しかなり ハイリスク なワインだ。 もちろん、メゾンの蔵出しや、定温環境で長期間不動保存されていたケースであれば、相当程度信頼できるが、人の手を渡り歩いてきたボトルに関しては、まさにギャンブルである。 私もレストラン用の仕入れでは、超長期熟成シャンパーニュにかなり慎重な姿勢を保つように心がけていた。 正直なところ、 ハズレを引いたことの方が多い からだ。

梁 世柱

2025年6月10日

キムチとのペアリングは可能か?

アジア独自の 漬物文化 は、奥深い魅力に満ちているが、ペアリングとなると頭を抱えることも多い。 唯一、 酢漬け系 のみが、漬物の酸味とワインの酸味をしっかりと量的に合わせていくことで、比較的容易な攻略が可能だが、その他となると非常に厄介なイメージが付きまとう。 塩味をワインの酸でカットしても、多少の酸味をワインの酸で調和させても、結局は強い 「漬物風味」 が覆い被さってきてしまうように感じる人も多いだろう。 今回のペアリング研究室は、漬物系の中でも難題中の難題の一つ、 キムチ を題材にしよう。 ご存知の通り、キムチは朝鮮半島を代表する漬物。

梁 世柱

2025年6月7日

欠陥的特徴の経過観察 <6>

期間限定の新シリーズとなる「欠陥的特徴の経過観察」では、とあるナチュラルワインに生じた問題が、どれくらいの時間で「沈静化」(経験上、完全消失する可能性は低い)、もしくは変化するのかを、約2ヶ月おきに検証していく企画としてスタートした。 前回検証時(2025年1月3日)には、欠陥的特徴のほぼ完全な沈静化を確認できたため、今回は味わいを中心に検証を行う。 本企画の検証対象となるスパークリングワインは、同ケースのロットで11本入手したため、本来ならば瓶差という可能性は極限まで排除できていると考えて良いが、それでも十分な亜硫酸添加によって、菌類、微生物類の活動を最小限まで低減、かつ平均化させたワインではないため、その「誤差」はより大きくなる傾向にある。 検証対象とする欠陥的特徴の項目は、揮発酸、還元臭、ブレタノミセス、ネズミ臭とし、五段階評価(1が最も弱く、5が最も強い。)で記録していく。 また、ネズミ臭に関しては、抜栓後に欠陥が顕在化したタイミングも合わせて記録していくこととする。 *各欠陥的特徴の詳細は、 過去記事 をご参照いただきたい。

梁 世柱

2025年5月15日

再会 <82> 外れの高地の極上クラシコ

Tenuta la Novella, Musignana 2022. 温暖化は伝統産地に新たなトレンドを呼び込んだ。 より 高地の冷涼ゾーンへの進出 だ。 このトレンドは、 ブルゴーニュ を例にすると最も分かりやすい。 長い歴史の中で、最上とされてきた村や葡萄畑の多くは、現在でもその優位性を保ってはいるものの、一部の低地にある畑が、温暖化に苦しんでいる。

梁 世柱

2025年5月14日

生肉のカルパッチョを攻略

肉料理、特に赤身肉を使った料理には、赤ワインが定番。 ワインペアリングの常識は概ね正しい。 特に 噛みごたえのある赤身肉 と合わせるには、赤ワインの タンニンが必要 になるからだ。 しかし、その法則は、 「逆」の可能性 も示している。 噛むことを僅かしか必要としない赤身肉料理なのであれば、タンニンもまた不必要となる のでは無いのか、と。

梁 世柱

2025年5月10日

ネズミ臭ワインのリターン問題

先日、ふらっと立ち寄ったイタリアンレストランが、期待を遥かに超えた大当たりで驚いた。 最初に頼んだ乾杯用のフランチャコルタが抜群に美味しく、自家製の黒オリーブ入りフォカッチャも極上で、オーダーした料理の全てが最高に美味だった。 合間合間にグラスで頼んだワインも全体的に美味しかったのだが、実は退店する時、あまり良い気分にはなれなかった。 その理由は、グラスで頼んだオレンジワインの、ネズミ臭(俗称、マメ臭)だ。

梁 世柱

2025年5月9日

テーマ・テイスティング

私は昔、音楽に明け暮れていた。 主な楽器はギター、専攻は作曲で、実はアメリカの音楽大学を卒業までしている。 今はもう、音楽は完全な趣味で、本業がワインとなっているのだが、私にとっては 音楽もワインも、似ている部分が多い 。 まず、どちらも 何かしらのインスピレーションを元に表現をする 、という点が共通している。 音楽なら感情や情景などがインスピレーションに、ワインならテイスティングそのものがインスピレーションとなる。

梁 世柱

2025年4月27日

ユッケの正解は、赤ワインなのか?

1996年に、食材の中で死滅していなかったO-157などの大腸菌によって、大規模な食中毒が起こったことを機に、食品衛生への懸念が高まっていた中、2011年に焼肉チェーン店が起こした、ユッケ集団食中毒事件は、181人の顧客に腸管出血性大腸菌O-111を感染させ、5人の死者と24名の重症者を出すという、日本の飲食史上最悪とも言える大惨事に繋がった。 この事件を受けて、生食用牛肉の処理に関する基準がさらに厳格化。生肉としての提供自体が完全に禁止されたのは牛レバーのみ(2012年以降)だが、生肉提供のために必要な検査や処理の煩雑さ、所要時間、高いコストなどから、実質的には全ての牛生肉提供が禁止に限りなく等しい状況となった。 しかし、店舗が自治体からの許可を取得した上で、規定を満たした生肉処理を行なった肉卸業者から購入すれば、今でも牛レバー以外は提供することはできる。 そう、正しいお店選びをすれば、「本物の」ユッケを、安全に食べることができるのだ。

梁 世柱

2025年4月12日

フレンチトーストで朝ワイン

日本の一般的な洋食系朝食メニューの中でも、 フレンチトースト と パンケーキ は、王者争いをしているのではないだろうか。 パン生地そのものに味を染み込ませるフレンチトースト、上に乗せる食材で様々に表情を変えるパンケーキ。 近年の流行を鑑みると、勝負はややパンケーキが優勢に思えるが、私は頑なにフレンチトースト派だ。 フレンチトーストの起源は、 古代ローマ時代 にまで遡れるほど古いと考えられている。

梁 世柱

2025年3月29日

出会い <78> アンフォラとサンジョヴェーゼ

Il Borro, “Petruna” Sangiovese is Anfora 2020. 1990年代半ばに、北イタリアのフリウリ=ヴェネツィア・ジュリアの東端で始まった オレンジワインの再興が、ワイン界にもたらしたものは、オレンジワインが第四のカテゴリーとして定着したことだけではない。 その過程で、 アンフォラ(地中に埋める円錐形のものはクヴェヴリ) という古代の容器もまた、世界各地へと再伝達されて行ったのだ。 アンフォラとオレンジワインを直接的に結びつける人は多いとは思うが、現在では、赤、白、ロゼ、オレンジワインの全てで、アンフォラの採用が広がっている。

梁 世柱

2025年3月24日

甘口産地の辛口ワイン

近年、甘口ワインの銘醸地として名を馳せてきた産地で、辛口ワインの生産が急増している。 世界的な甘口離れ、がその根底にあるのは明白であり、実際に甘口〜極甘口ワインの産地は、どこも例外なく、セールスに苦しんでいる。 そのような時流の中で、改めて冷静になって、「甘口産地の辛口ワイン」に関して、考えてみようと思う。

梁 世柱

2025年3月23日

牡蠣グラタンのストライクペアリング

誰にでも、幼少期からの大好物、という食べ物があるだろうか。 私の場合は、なんといってもグラタンだ。 ベシャメル、チーズ、マカロニのゴールデントリオが奏でるハーモニーは、何ものに変え難い落ち着きを与えてくれる。 肉、海鮮などの追加食材によって、また味わいの性質が微妙に変わっていくところも、グラタンの面白いところだ。 今回ペアリング研究室の題材として取り上げたいのは、牡蠣グラタン。 牡蠣のエキスが絶妙に染み込んだ奥深い味わいのベシャメルと、シンプルにグリルした牡蠣が、グラタンを三重奏から五重奏へと重厚に変化させる。

梁 世柱

2025年3月22日

再会 <78> 魅惑のオーストラリア・リースリング

Ravensworth, Regional Riesling 2022. ¥4,500 リースリング は鏡のような葡萄品種だ。 葡萄が育ったテロワールを、どこまでも素直に表現することができる。 新樽を効かせたりといった手法が全く一般的では無い のも、また良い。 余計な味付けはせず、ただただ素材の味わいを活かす 。 リースリングという葡萄が、私の心に深く響く理由は、そこにあるのかも知れない。

梁 世柱

2025年3月16日

再会 <77> やはり素晴らしかったTerra Electae

Marchesi Gondi, Chianti Ruffina Riserva Terra Electae “Vigneto Poggio Diamante” 2021. 昨年トスカーナ州を訪れた際、私の中では決して評価の高い産地ではなかった Chianti Ruffina という地に、一筋の光を見た。 Ruffinaを評価してこなかった理由は、全てと言って良いほど、 過剰な国際品種のブレンド にあった。 そもそも、Ruffinaは、Chiantiの名を関するDOCGの中でも、 最も冷涼な産地の一つ 。 そのようなRuffinaにとっては、 繊細で優美な酒質こそが本質 のはずあり、それを覆い隠すようなカベルネ・ソーヴィニヨンのパワーには、違和感しか感じてこなかった。

梁 世柱

2025年3月3日

出会い <76> 補助品種の野心

Podere della Bruciata, Tizzo 2019. 葡萄栽培学と病害対策が現代に近い水準に進化するまで、ワイン造りは、 多品種栽培と多品種ブレンドが基本 であった。 それは、昔の人々が積み重ねた経験と観察眼に基づいた、 リスクヘッジ であった。 一つの葡萄が病害などによって不作に陥っても、他の品種が上手く育てば、ワインをつくることができる。 細かなブレンド比率や、テロワールなどといった概念よりも、 毎年ちゃんと葡萄を実らせることの方が遥かに大切だった ことは、想像に難くない。

梁 世柱

2025年2月24日

bottom of page