top of page

検索

再会 <10> 真ん中を射抜く

Rivers-Marie, Chardonnay Sonoma Coast 2019. ¥6,500 筆者はかつて、個室しかない高級店に勤めていたことがある。 連日連夜、政財界や芸能界の重鎮たちが訪れるそのお店には、個室が大小合わせて16室あった。 個室でのサーヴィスというのは、オープンスペースでのテーブルサーヴィスと比べると、体感で2~3倍は手がかかる。個室である以上、サーヴィスマンやソムリエが入室する回数は極限まで少なくする必要があり、当然、一度入室したら目的を果たすまで易々とは退室できない。つまり、一回のサーヴィス時間がどうしても長くなるのだ。 さらに難しかったのは、その店に訪れる顧客の90%以上が、ビジネスディナーとして利用していたという点だ。これが一般客向けの個室なら、テーブルサーヴィスと同様に、適度に「お待ちいただく」という技術も使えなくはないのだが、ビジネスディナーの場合、基本的には「 最速が正解 」だ。 16室ある個室が完全満室になった場合(週末以外はそういう日が多かった)、分身の術でも使わない限り、全ての個室に対して真っ当なワイ

梁 世柱

2022年4月10日

出会い <9> ワイン界最強のリキュール

B é n é dicte & Stéphane Tissot, Macvin du Jura Rouge “Pinot Noir”. 2018 ¥8,800 Macvin du Jura(マクヴァン・デュ・ジュラ) という飲み物をご存じの方は、どれだけいらっしゃるでしょうか? 聞いたことはある、という方も中にはいらっしゃるとは思いますが、飲んだことがある人は相当少ないと思います。 マクヴァンは、 厳密にいうとワインではありません 。 葡萄を原料にした リキュール です。 原産地呼称制度では、 糖度170g/L以上 で収穫した葡萄の果汁に、 アルコール濃度52%以上 のフランシュ・コンテ産(同じジュラ地方にある産地) オー・ド・ヴィ (*1)を添加して、10ヶ月以上樽熟成をする必要があると定められています。 ちなみに糖度170g/Lというのは 非常に甘い状態 です。

梁 世柱

2022年4月3日

再会 <9> ブティック・ワイナリーという選択肢

Villard Fine Wines, Sauvignon Blanc “Expression Reserve” 2019. 海外に出ると、本来の目的とは別の取材を、スケジュールの隙間に入れ込むことが多い。建前としては、メイン取材に深みを与えるため、としているが、実際には、自分が興味をもっているテーマに沿って、訪問するワイナリーを選んでいることの方が多い。 少なくとも、私は。 チリ を訪問したとき、メインの取材先は例外なく、いわゆる有名ワイナリーだったため、サイド取材としてアポイントを取ったのは、そういったワイナリーとは真逆の、小さな小さなワイナリーにした。 チリは南北に長大に広がる国 。生産量ランキングでいうと、近年はアルゼンチン、オーストラリア、南アフリカと 5~8位の間 を争っている。 (1~3位はフランス、イタリア、スペインの争い、4位はアメリカがほぼ不動、一時期大躍進していた中国は低下傾向。余談だが、食用葡萄も含まれる栽培面積ランキングは、ワインにとっては無意味だ。) 参考までに 日本 の数字を出してみよう。 2020年度の「日本ワイン

梁 世柱

2022年3月26日

真・日本酒評論 <6> ナチュラル・サケは存在するのか

<みむろ杉:木桶菩提酛 2021> それは数年前のこと。筆者とは旧知の仲でもある、アメリカ在住のナチュラル・ワインを専門とするワインライター( 以降、Aさんと表記する )が、Facebook上に、 「ナチュラル・サケが素晴らしい!」 という旨の投稿をした。 その投稿を目にした筆者は、即座に反論のコメントをした。 「ナチュラル・サケってなに?そんなの無いよ?」 筆者のコメントに返答してきたワインライターも、その主張を全く譲らず、炎上の気配が漂い始めたため、議論の場をMessengerでのグループチャットへと移行した。 名は伏せさせていただくが、このグループチャットには、とある高名な日本酒の造り手( 以降、Mさんと表記する )も参加した。 Aさんの主張をまとめるとこうだ。 オーガニックで栽培した米を、添加物を一切使わずに醸造したサケがある。それはナチュラル・サケと呼べるものだ。 Aさんのその時点での主張を探っていくと、どうやら オーガニック米を、乳酸菌と酵母を添加せずに醸した日本酒 のことを具体的には指しているようだった。つまり、...

梁 世柱

2022年3月20日

出会い <8> ナチュラル・ブルゴーニュのニュースター

Domaine Dandelion, Hautes-Côtes de Beaune Rouge. 2018 ¥5,200 ブルゴーニュ、特に コート・ドール 周辺のワインには、多くの人が「 理想像 」を抱いていると思います。 奥深く華やかなアロマ、ピュアな果実味と心地よいミネラル、透き通った酸、優美な余韻。 一般的なブルゴーニュの印象は、どこを切り取っても、「 澄んだ美しさ 」にあるような気がします。 しかも、コート・ドールのワインはとっても 高価 。 期待した味と違ったら、その分だけ失望も大きくなってしまうものです。 (裏切りもブルゴーニュの魅力のうち、なんていうドMなワインファンも実は多いのですが。) そんなブルゴーニュにとって、 ナチュラル・ワインは鬼門 でした。 知識、技術、経験、献身に乏しい造り手によるナチュラル・ワインには、 欠陥的特徴と呼ばれる、様々な不快臭や、独特のファンキーな香味が発生 します。 香りや味わいとしては、それが好きなら問題はないのですが、 その土地のその葡萄品種だからこそ出てくる個性を、過度な欠陥的特徴は覆い尽くし

梁 世柱

2022年3月13日

再会 <8> 最高のご褒美ワイン

The Sadie Family, Skerpioen 2012. 友人が引っ越したというので、新居の整理整頓を手伝いにった。 大きなワインセラー二台分のワインをコレクションしている友人なので、お手伝いのお礼はワインで、とちゃっかり事前リクエストをしておいた。 引っ越して三日目、やっとワインセラーの電源を入れられるようになったタイミングだったこともあり、リビングにはコレクションが詰め込まれた段ボールが山積みになっていた。 コンディションの劣化を避けるためにも、早急にワインをセラーへ移動させる必要があった。 趣味が悪いと言われるかも知れないが、他人のワインコレクションを眺めるのは、とても楽しい。飲むのを我慢して、わざわざセラーで眠らせていたワインだ、当然 一つ一つに思い出が詰まっている 。 年号の古いもの、最近のヴィンテージ、クラシックなワイン、今っぽいワイン、なぜそんなワインを?というようなものも。 いろんなタイミングで、その人がその時に好きだったワインが、コレクションという形で、日記のように残っている 。 逆にいえば、私のような人間に、ワインセ

梁 世柱

2022年3月6日

出会い <7> 経験を超えるもの

Augalevada, Ollos de Roque. 2018 ¥3,900 卓越したワイン造りに、 経験値 は必要なのでしょうか。 普通に考えれば、答えは YES です。 かつて「猿酒」造り(葡萄を容器の中で潰して、放置するだけ)に挑戦して、大失敗した経験のある筆者にとって、ワインメーカーという職は、明白に 「専門職」 です。素人がいきなり素晴らしいワインをいとも簡単に造れるほど、ワイン造りは甘いものではありません。それだけは間違いない、と断言できます。 しかし、モノづくりとは不思議なもので、経験値に加えて、 センス 、別の言い方をすれば 才能 とでも呼ぶべきものが、大いに関わることも確かにあるのです。 少々厳しい言い方にはなりますが、いつまで経っても一向に品質が向上しない造り手もいれば、キャリアは浅くても三段跳びで進化してしまうような造り手もいる、ということです。 排他的な考え方は好きではないので、センスに恵まれなかった(と私が個人的に感じる)造り手を非難する気は一切ありませんが、ルーキーの大活躍には、心が躍るのも確かです。

梁 世柱

2022年2月26日

再会 <7> テロワールを感じれるワインとは

Good Intentions Wine Co., Chardonnay “Volcanic Lakes” 2020. ¥5,800 ワインに宿る 「テロワール」の不思議 は、飲み手をいつまで飽きさせることなく、ワインの深淵へと誘ってくれます。ですが、テロワールというものは、一言二言で言い表せるほど単純なものでもありません。基本的には、とても分かりにくいもの、と言っても良いでしょう。 では、ワインのどういった要素や性質から、テロワールを感じ取れば良いのでしょうか?どうすればテロワールを楽しめるのでしょうか? これもまた、難題です。 ワインや産地に対する知識が手助けになることは確かに多いのですが、 知識に偏り過ぎてしまうと、それほどテロワールの特徴が出ているとは言えないワインにまで、安易にこの言葉を使ってしまいがち になります。 例えば、ニューワールドの産地で、葡萄を極限まで濃縮させ、ワインメイキングの粋を尽くし、たっぷりと新樽でトリートメントをした高級ワインでも頻繁に、「〜〜〜〜のテロワールが表現されている」といった記述を目にしますが、筆者には全

梁 世柱

2022年2月20日

真・日本酒評論 <5> 飲みやすさの進化系

<正雪:純米大吟醸 天満月> 飲みやすい酒。水のような酒。 この表現が 褒め言葉なのか、そうでないのかは、実にややこしい問題 だ。 古典的な反論は、 「水のように飲みやすい酒が飲みたいなら、水でも茶でもレモンサワーでも飲めば良い。」 だとか、 「酒は飲んだら酔うのだから、飲みにくいくらいがちょうど良い。」 と言った、実に正論と言えるもの。 そのジャンルの玄人になればなるほど、飲みやすい酒という表現を嫌う傾向も見られるが、 さらに突き抜けたところになるとまた話が違ってきたりする のが、難しいところでもある。 例えばワインなら、 ロマネ・コンティやシャトー・マルゴー は究極的な意味で「飲みやすい酒」と表現して差し支えないだろう。 スコッチ・ウィスキーで最も「飲みやすい酒」が マッカラン であることに異論を唱える人は、どう考えても少数派だ。 もし、同じことが日本酒にも当てはまるのであれば、中途半端に飲みやすい酒は賛否両論、突き抜けて飲みやすい酒は称賛の的となるのかも知れない。 むしろ、大量の水を原料とし、各酒蔵の仕込み水の水質が酒質にも大きく影響する日

梁 世柱

2022年2月12日

出会い <6> スペインワインの新常識

Muchada-Léclapart, Lumière 2017. ¥8,900 前回の「再会」では、小さなマイブームの波と、いつまでも色褪せない魅力の話をしました。 そう、ピノ・ノワールのように、永遠とも思える興味を与え続けてくれる品種もありますが、筆者にはいつでも、何かしらのマイブームが訪れています。 実は現在進行形のマイブームは、 スペイン 。 正確に言うと、スペインの中でも 特定の3産地 がマイブームの対象となっています。 1つ目の産地は カタルーニャ州のペネデス 。 2つ目の産地はスペイン領だけど位置的にはほぼアフリカな カナリア諸島 。 そして3つ目の産地は、本日ご紹介する アンダルシア地方 です。 アンダルシア と聞くと、皆様何を思い浮かべるでしょうか? 世界遺産でもある、荘厳な アルハンブラ宮殿 でしょうか。 有名なリゾート地である、 コスタ・デル・ソル でしょうか。 夏の定番料理、 ガスパチョ でしょうか。 それとも、異様なほどに奥深い世界が形成されている、 シェリー に代表される様々な酒精強化酒でしょうか。 魅惑的なアンダルシア

梁 世柱

2022年2月6日

再会 <6> 違いを知り、追求するという楽しさ

William Downie, Pinot Noir “Baw Baw Shire” 2018. ¥10,000 世界中のワイン、産地、品種、造り手に日々めまぐるしく接していると、どうしても 「小さなマイブーム」の波 が生じてしまい、特定のワインに集中的に接する時期がある一方で、しばらく接することがなくなるワインも出てきます。 特にマイナー産地、マイナー品種のような特殊性の高いワインは、公平公正がポリシーの筆者であっても、一過性の興味から抜け出せないことが少なくありません。 いや、本音で言うと、そういったワインの追求をもっともっと深いところまでやりたいのですが、そもそも造り手も生産量も少なく、俯瞰して比較しながらの検証がとても難しいという実情があります。特定の造り手の、見知らぬ品種を使った特殊なワイン、というのは飲む分には最高に楽しいのですが、その産地と品種の相性や、浮かび上がってくるテロワールの個性を知るには、どうしても不十分になってしまいます。 さて、筆者のそんなストレスをいつも軽快に吹き飛ばしてくれる品種こそ、 ピノ・ノワール です。...

梁 世柱

2022年1月29日

真・日本酒評論 <4> ヴィジョンと結果

<花の香:純米大吟醸 桜花> 先日公開した 「而今」に関する記事 にて、「 地元の米を使った酒は全ての要素がより一体感を増す 」という仮説について述べたが、この仮説の検証対象となる日本酒を試す機会があったため、「真・日本酒評論」にてレヴューすることとする。 1902年、神田角次・茂作の親子によって創業された神田酒造は、熊本県和水町地方にて、地域に密着した酒蔵として成長し、1952年には、蔵の周辺に自生する梅の木から、春になると蔵に梅の香りが満ちることから、現在の「 花の香酒造 」へと名を改めた。 2011年、6代目蔵元の神田清隆さん の代になり、世界へ羽ばたく「Sake」を目指し、継続的な改革に取り組んできた。 2015年頃からは、 地元米への全面的な転換 がスタート。 産まれた土地、土地の神々を意味する古語「 産土(うぶさな) 」をヴィジョンとして掲げ、 和水町のテロワール (ミクロ気候、知識、水質)と、この地特有の 微生物群ネットワーク が酒にもたらす個性を、醸し手として「 導く 」ことに重きを置く。 筆者の唱える仮説と同じ想いがあるのだろう

梁 世柱

2022年1月23日

出会い <5> 衝撃のオレンジ

Vinyas d’Empremta, Rabassa 2019. ¥5,200 オレンジワインの復興は、北イタリアのフリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州とスロヴェニアの国境付近から始まりました。 復興が始まったばかりの1990年代後半は批判も多かったのですが、2000年代に入ると徐々に理解を得るようになり、2010年代から一気に世界各国に拡散、今では第4のカテゴリーとして完全に確立したと言っても過言ではありません。 そして同時に、そのスタイルも、爆発的に多様化しました。 ほとんど白ワインと見分けがつかない色、ほぼ茶色のワイン、確かにオレンジ色に見えるものなど、色だけでも多種多様。 味わいも、古典的な旨渋味型、モダンなフルーティー型、いいとこ取りのバランス型と、大きく分けても3種類。さらに、濁っていたりいなかったり、泡立っていたりいなかったりと、これはもう確かに、一つの立派な大カテゴリーとしての確立を実感させられます。 中でも、筆者が特に注目しているのは、 混植混醸 (一つの葡萄畑に植わった多種類の葡萄を、全て混ぜて醸造する)タイプのオレンジワインで

梁 世柱

2022年1月16日

再会 <5> 貴族的ワインに宿った永遠の価値

San Giusto a Rentennano, Chianti Classico “Riserva le Baroncole” 2017. ¥5,600 イタリア・トスカーナ州の キアンティ は、世界で最も名の知れた赤ワインの一つ。主要品種である サンジョヴェーゼ も、イタリア屈指の高貴品種です。 それなのに、 キアンティには非常に安価なワインがたくさんあります 。理由はシンプル。 大量生産されているから です。キアンティ全体の平均的な生産量は 年産1億本前後 となっています。実はキアンティを名乗ることができるエリアは、異常なほど広く、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノやヴィノ・ノーヴィレ・ディ・モンテプルチャーノといったトスカーナ州にある他の銘醸地すらもその範囲内に入ってしまっています。「他者の名声にあやかる」というイタリア人の悪い癖が最大限に発揮されてしまっているのはとても残念ですが、相対的にその価値が高まったエリアがあります。 キアンティ・クラシコ のエリアです。 第6代トスカーナ大公「 コジモ三世・デ・メディチ 」が 1716年 に定めた

梁 世柱

2022年1月8日

真・日本酒評論 <3>:無農薬米が示す確かな可能性

<七本槍:生モト純米酒 無有 2019> ワインの世界においては、世界的なサステイナブル思考やSDGsが強く後押しをして、オーガニック農業が徐々にスタンダードとなりつつある。その勢いは驚異的とすら言えるほどで、オーガニック転換の前段階である減農薬農法までは、既に世界各地の産地で、広範囲に広がっている。「 ワインはオーガニックに作って当たり前 」となる時代は、すぐそこまで来ているのだ。 一方、 日本酒はどうだろうか 。 結論から言うと、 どうしようもなく出遅れている 。 栃木の 天鷹酒造 (銘柄: 天鷹 )、岡山の 丸本酒造 (銘柄: 竹林 )のように、随分と前から有機米の使用に踏み切ったパイオニア的存在はあれど、どこまでいっても大海の一雫に過ぎず、業界全体を揺るがすほどの影響力は発揮できなかった。 確かにここ10年くらいの間は、有機栽培米を導入する酒蔵が増加傾向にあるものの、それでもまだ、小波程度の動きだ。 なぜ、日本酒のオーガニック化がなかなか進まないのか。 ここには、確かに 難しい問題が山積 している。 まずは 有機栽培 そのものの問題。

梁 世柱

2021年12月24日

出会い <4> ナチュラルなグラン・ヴィーノ

Goyo Garcia Viadero, Finca Valdeolmos 2016. ¥5,500 テンプラニーリョ という葡萄は、 まだまだ過小評価されている ので無いでしょうか。 リオハ には数々の銘醸ワイン(協同組合の品質が恐ろしく高いのがリオハの特徴)がありますし、 リベラ・デル・デュエロ には、かの有名な「ウニコ」を造るベガ・シシリアや、かなり前にちょっとしたブームになった「ペスケラ」、カルト的人気と超高価格を誇る「ピングス」なんかもあります。 でも、こういった有名ワインは ブランドとして有名なだけ で、 テンプラニーリョの地位を向上させているとは、あまり思えない 側面もあります。もし本当にテンプラニーリョ自体が支持されているなら、有名では無いワインも、 しっかりと売れるはずなのですよ、テンプラニーリョだから、という理由で 。 でも、現実はそう甘くありません。 色々と シノニム (同意語)が多いのも、テンプラニーリョの弱点の一つ。 リベラ・デル・デュエロでは、ティンタ・デル・パイスか、ティント・フィノ。 トロでは、ティンタ・デ・トロ。

梁 世柱

2021年12月18日

再会 <4> 日本を代表する白ワインの価値

Fermier, El Mar Albariño 2018. ¥10,000 実は、このワインには複雑な思いを抱いてきました。つい最近までは。 そして、私の考えが変わった「再会」は、 リリースされたてのワインから、その真価を測りきることがどれだけ困難なことか というのを、改めて思い知らされる貴重な学びの機会でもありました。 さて、今回の主役は アルバリーニョ 。そして、日本の、 新潟のアルバリーニョ です。 SommeTimesでも 特集記事 を組んだことがあり、コラムでも様々な執筆者から度々取り上げていますので、注目が強く集まっている産地であるのは、間違いありません。 早速ですが、本題に突入しましょう。 過去の私も含め、このワインの論点は、「 価格 」に行きがちだと思います。 新潟のアルバリーニョで一万円という価格は、確かにあまり多くの人が免疫をもっている領域では無いと思います。 しかし、熟成によってしっかりと味わいが開いた El Mar Albariño を飲んだ時の私の率直な感想は、「 一万円の価値は十分にある 」でした。

梁 世柱

2021年12月12日

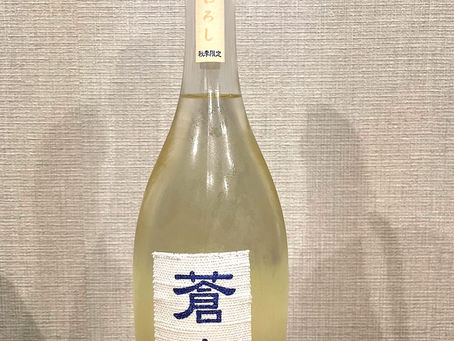

真・日本酒評論 <2>:季節酒は季節の変わり目が一番旨い

<蒼空:純米酒 ひやおろし> 「 ひやおろし 」とは、(前年の)冬に仕込んだ酒を春に一度火入れして安定させ、秋にそのまま(火入れせずに)瓶詰めして出荷される季節酒の一つ。 まろやかなで落ち着いた風味と、生酒(ひやおろしは正確には 生詰め )らしい華やかさが絶妙に混じり合う味わいは、季節酒の中でも際立った個性になる。 秋の酒とは言っても、ひやおろしは 早ければ9月の前半には出荷され始める 。9月の前半は、まだまだ夏真っ盛りな地方も多い。なんとも気が早いリリースだ。個人的には、日本酒の季節酒には、(現状よりも遅めの) 解禁日が設定されていても良いのでは と感じている。現状、「如何に早くリリースするか」という競争が垣間見えてしまっており、品質第一では無くなっている部分があると感じるからだ。 それに、筆者の経験上(個人的な嗜好もあるが)、 季節酒は次の季節の直前頃が一番旨い 。だから「ひやおろし」は11月後半頃に飲む方が、まとまりが出つつ、味がノッてきて、私は好きだ。

梁 世柱

2021年12月4日

出会い <3> 最高過ぎた「師匠の教え」

Shared Notes, Les leçons des maîtres 2019. ¥11,000 ソーヴィニヨン・ブラン の代表的な産地はどこでしょうか? 真っ先に思い浮かぶのは、 フランス・ロワール渓谷のサンセールとプイィ・フュメ 。 緻密なミネラルと、エッジの効いた酸がスタリッシュな産地です。 次は、 フランス・ボルドー か、 ニュージーランド・マルボロ でしょうか。 ボルドーはセミヨンやミュスカデルとのブレンドが基本で、より甘やかな果実味と、まろやかな酸、そして新樽もしっかり効かせる傾向があります。 マルボロも非常に個性的。パッションフルーツやハーブのアロマが全開で、万人受けしやすい味わいと言えます。 他にはどうでしょうか? イタリアの アルト・アディジェ 、オーストリアの ズートシュタイヤーマルク 、オーストラリアの マーガレット・リヴァー などなど、他にも素晴らしい産地が色々ありますね。この品種に関しては、日本の 長野 もかなり良い線行ってると思います。 あれ?何か重要な産地を忘れているような。 ソーヴィニヨン・ブランの話題になった

梁 世柱

2021年11月27日

再会 <3> 天才と狂人の間で

Nicholas Renard, Lulu 2015. ¥4,700 フランス・ ロワール渓谷 。多種多様な小産地を内包し、葡萄品種のヴァリエーションも豊か。小産地間にも、使用品種だけでなく、明確な味わいやスタイルの違いがあって、 とてつもなく奥が深い産地 です。 ロワール渓谷の中に、イタリアの3州分くらいが詰め込まれている、と言っても良いかも知れません。 この渓谷の世間的なスーパースターは、間違いなく ソーヴィニヨン・ブラン から造られる サンセールとプイィ・フュメ ですが、 シュナン・ブラン にとっても ロワール渓谷は聖地 です。むしろ、フランス内の他の産地や、フランス国外でも成功例がたくさんあるソーヴィニヨン・ブランに比べると、ロワール渓谷にとってのシュナン・ブランの価値はもっと高いのでは思います。 単一の原産地呼称を与えられている「 クーレ・ド・セラン 」を擁し、ビオディナミ農法の世界的なリーダーとしても知られる ニコラ・ジョリー( Savennières )は、シュナン・ブランの王様。 他にも、極甘口から辛口まで幅広く隙のないシュナン・

梁 世柱

2021年11月20日

bottom of page